2018年特朗普政府發起貿易戰時,或許未曾料到中國會將液化天然氣(LNG)作為反制焦點。隨著中國對美LNG加征25%關稅,這場博弈迅速升級為能源領域的“斷鏈行動”——美國對華出口量從年超400萬噸驟降至零。

這一決策背后是精密的經濟計算:中國并未因切斷美國供應陷入短缺,反而通過多邊合作填補缺口。澳大利亞、俄羅斯、卡塔爾等國迅速接管市場份額,僅2024年,中俄東線管道就輸送超380億立方米低價天然氣,而澳大利亞通過15年長約鎖定每年60萬噸穩定供貨。這種“斷鏈不缺血”的操作,展現出中國對全球能源供應鏈的深刻掌控力。

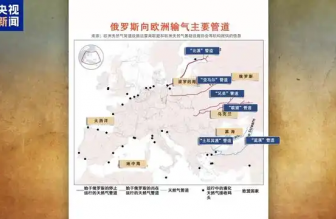

美國企業卻陷入戰略困境。原計劃銷往中國的貨輪被迫轉道歐洲,但歐洲市場已顯露疲態:俄烏沖突緩和后,北溪管道重啟預期增強,疊加節能減排政策,歐洲LNG需求預計2025年前下降10%。更諷刺的是,中國轉售至歐洲的美國LNG,正以低價擠壓美企利潤空間,形成“中國采購—轉手傾銷—美企受損”的閉環。

二、全球能源版圖重構:新勢力加速崛起

這場停擺事件猶如多米諾骨牌,推倒了舊秩序的三根支柱:

俄羅斯:地緣紅利的最大贏家

西伯利亞力量2號管道項目的推進,標志著中俄能源同盟深化。該項目預計年輸氣500億立方米,相當于中國此前分散采購量的50%以上。通過鎖定俄氣長期低價合同,中國不僅獲得成本優勢,更在地緣博弈中構建“能源安全緩沖帶”。

澳大利亞:精準卡位的戰略替補

伍德賽德能源與華潤燃氣簽訂的15年長約,折射出中澳關系的微妙轉向。相較于美國LNG高出15%-20%的價格劣勢,澳大利亞通過降價策略搶占市場,其輸華LNG量在關稅戰后季度增幅高達50%。這種“政冷經熱”的態勢,凸顯資源國在能源博弈中的獨特生存智慧。

卡塔爾與中東:隱形冠軍的逆襲

依托全球最大天然氣田北方氣田,卡塔爾加速擴建產能至1.26億噸/年。中國通過靈活采購現貨、簽署浮動價格協議,將中東供應商納入供應網絡,有效對沖單一渠道風險。這種“雞蛋分籃”策略,正是中國應對供應鏈危機的核心方法論。

三、技術破局:能源自主的深層革命

停擺事件暴露出傳統能源外交的脆弱性,也倒逼技術創新:

頁巖氣開采突破成本壁壘

中國頁巖氣年產量突破200億立方米,開采成本下降至0.8元/立方米,較進口LNG便宜40%。四川盆地、鄂爾多斯等氣田的規模化開發,使能源自給率提升至60%,為反制行動提供底氣。

生物能源技術彎道超車

微生物發酵法制備α-酮戊二酸等技術突破,不僅降低抗衰產品成本至進口品三分之一,更揭示出能源與生物科技的跨界融合潛力。這類技術儲備,正在重塑全球能源競爭維度。

儲能技術改寫游戲規則

國內鹽穴儲氣庫建設提速,工作氣量超200億立方米,可滿足京津冀地區15天應急需求。這種“地下銀行”的儲備能力,極大增強了能源斷供風險下的戰略定力。

四、多米諾效應:從能源到產業的鏈式反應

停擺事件的影響早已溢出能源領域:

農業籌碼的攻守易位

美國大豆種植戶承受著與中國農民相似的痛苦:2024年美豆對華出口量下降37%,而巴西趁機搶占市場份額。這種“能源—農業”的雙線潰敗,正在動搖特朗普時代的貿易戰邏輯。

航運與金融的暗戰升級

中美LNG運輸船改道導致波羅的海航運指數波動率達18%,而人民幣結算在中東LNG交易中的使用比例提升至29%。能源貿易的“去美元化”進程,正在重構全球金融秩序。

氣候議題的話語權爭奪

中國借勢加速能源轉型,2024年可再生能源投資達890億美元,較美國高出34%。這種以環保名義推進的產業革命,正在重塑全球氣候治理領導權。

五、未來格局:多極世界的能源隱喻

當前局勢揭示三大趨勢:

供應鏈區域化加速

北美—歐洲、俄羅斯—中國、中東—亞洲的三角貿易網逐漸清晰,傳統全球化供應鏈被“區域安全圈”替代。

定價權爭奪白熱化

Henry Hub、TTF、JKM三大天然氣指數形成鼎立之勢,中國正推動建立以上海油氣交易中心為核心的亞洲定價體系。

能源與數字技術深度融合

區塊鏈溯源、智能合約在LNG貿易中的應用率已達21%,數字技術正在重塑能源交易信任機制。

這場由中美LNG停擺引發的變革,本質上是國際秩序重構的縮影。當能源不再僅僅是商品,而是大國博弈的籌碼時,全球格局的洗牌已不可避免。那些能夠靈活調整戰略、深度整合技術、精準把控供應鏈的國家,終將在新秩序中占據先機。